役立つことば ― 2016年07月02日

まえむきに検討します‥→期待しないでください。

しっかりスピード感をもって‥→ゆっくりてきとうに。

しっかり検討します‥→てきとうにやっておきます。

しっかり精査‥→おおまかにしらべます。もしくは、まったくしらべない。

責任はある‥→あくまで責任はとりません。

きちんと‥→ざっくりと。

じみちに‥→ひまなときに。

可能な限り‥→少しだけ。もしくは、ゼロ。

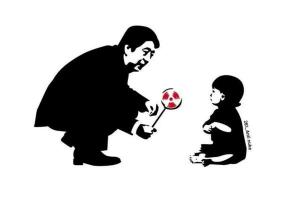

直ちに人体健康に影響はない‥→すぐに死ぬわけではない。

権力を握った者の言葉は、翻訳をしないと意味が通じません。

その意味を解読できたとしても、アベのように 「今までのお約束とは異なる新しい判断」と、開きなおられれば、それまでです。

小さい時、母親に「男は、ペラペラしゃべるものではない。」と言われ育った私にとっては、いまでも、ペラペラしゃべり続けるアベとかエダノとかは男として信用ができません。

このことは、私の脳に刷り込まれてしまっているもので、理屈ではありません。小さい時の教育というのは、本当に恐ろしいものです。私の父親は死の数日前、病院のベッドで意識もうろうの状態なのに、教育勅語を唱えていました。

2011年の福島第一原子力発電所の爆発以前、「原発は安全」と言い張ってたアベがその後、間違ったことを言っていた責任をとったのでしょうか。

他人をだます言葉を弄し、自分を正当化するのが権力をにぎった者の常套手段のようです。

{役立つ言葉}

1.今までのお約束とは異なる新しい判断です

1.今までのお約束とは異なる新しい判断です

● 次女が小さい頃、冬の夜、布団から足を出して寝ていて、風邪を引くといけないので中に戻そうと足をつかんだら、腕だった。

この次女はいつもは母親と一緒に寝るんだけど、気が向いたときは私と寝るときがあった。夕方、きょうはおとうさんと一緒に寝ると言うので、「ゆびきりげんまんうそついたら~」と約束。

さて、夜寝る時間になると、やっぱりおかあさんと寝る、と言い出した。

えーっ、ゆびきりでとうさんと寝るって約束したじゃないか、と、文句を言ったら、少し間をおいて、

「やっぱり、あれは、うそでした。」と、見事に開き直りました。

この次女に、アベほどの知恵があれば、きっとこう言ったでしょう。

「今までのお約束とは異なる新しい判断です。」

2.毎日見ていたい

● ① 長女が小さいとき、知り合いの家に遊びに行きました。長女にとっては初めての訪問で最初は固くなってましたが、すぐに飾り棚に置いてあるきれいなガラスのイルカに目が固定されてました。

2.毎日見ていたい

● ① 長女が小さいとき、知り合いの家に遊びに行きました。長女にとっては初めての訪問で最初は固くなってましたが、すぐに飾り棚に置いてあるきれいなガラスのイルカに目が固定されてました。

やがて帰るとき、また目が固定されました。奥様が「それ、きれいよね。だけど、もらったものだからね、どうしてもあげられないの。ごめんね。」

長女「うん、わかった。‥‥でも、毎日見ていたい。」

おみやげとしてイルカちゃんを連れて帰ったことは言うまでもありません。

応用が効きそうな言葉です。

② 網で椅子に縛られても、口を絶対に開けずに歯の治療を拒否し続けて最後に行ったのが一橋学園駅近くの上田歯科。先生の話術がすばらしく、無事治療を終えることができました。ようやく口を開けた長女ですが、使う治療器具については、あれとこれは使わないようにと指示したそうです。

その長女が成長して、また久しぶりに上田歯科に行きました。その日、私もたまたま治療におとずれたのです。

先生が「おとうさん、きょうKちゃんが来ましたよ。さすがお姉さんになって、言うことがちがいましたよ。」「そうですか。Kも、もう5年生ですしね。それで、なんて言ったんですか?」

「先生、違う方法でしてください。」

と言ったそうです。

3.あー、うー

3.あー、うー

● 若いころ、私の友人は彼女との同棲が相手の親に露見してしまいました。ご両親はすごい剣幕で乗り込んできたのですが、わが友人は、何を言われても、何を聞かれても、

「あー」

「うー」

と、だけしか言いませんでした。

相手のご両親も、あまりの反応のなさに、あきれて、帰ってしまったそうです。

もっとも、その後二人は結婚ということになりましたが。

彼については、さらに面白い話があるんですが、またの機会に。

「あー」

「うー」

と、だけしか言いませんでした。

相手のご両親も、あまりの反応のなさに、あきれて、帰ってしまったそうです。

もっとも、その後二人は結婚ということになりましたが。

彼については、さらに面白い話があるんですが、またの機会に。

千倉の「ひめはるぜみ」 ― 2016年07月04日

2011年のホームページ、WEB雑記のレポートより、

今週まだ生きているヒメハルゼミが持ち込まれた。写真を撮ってほしいとの依頼。

もう秋がはじまろうというのに、まだ活動してるのだろうか。

昨年初夏というか梅雨の終わりのころ、探検隊基地の玄関にいたのを見たことがある。

例年、山全体が鳴くようになり、梅雨の終わりを告げる。

何匹が鳴いてるかわからないが、感じとしては何万匹もが一斉に鳴いてる感じ。

写真を撮ったのは初めて。ちなみにこれはメスのようだ。産卵管がある。

隣のじいさまが、鳴いてるときに手をたたくとピタッと山全体で鳴き止むというので、やってみたことがあるが、鳴き止まなかった。

もう秋がはじまろうというのに、まだ活動してるのだろうか。

昨年初夏というか梅雨の終わりのころ、探検隊基地の玄関にいたのを見たことがある。

例年、山全体が鳴くようになり、梅雨の終わりを告げる。

何匹が鳴いてるかわからないが、感じとしては何万匹もが一斉に鳴いてる感じ。

写真を撮ったのは初めて。ちなみにこれはメスのようだ。産卵管がある。

隣のじいさまが、鳴いてるときに手をたたくとピタッと山全体で鳴き止むというので、やってみたことがあるが、鳴き止まなかった。

---------------------------------

■ 現在は2016年7月ですが、ここ2年ほど、この蝉が増えてきているきがします。3年ほど前までは、向かいの山が唸ってるだけでしたが、去年から、その声の量が増えてる気がしていたら、今年は、裏の山からも聞こえます。単に生息域が移動してる可能性もあるのですが。

鳴き始めの時期は、数年前までは、梅雨の末期、もう夏が始まりますよ、というお知らせでしたが、今年などは、6月中旬には鳴き始めていました。あきらかに、早くなっています。

昨日夕方、隣の集落の移住組友人が、この蝉の大合唱を聴きに来ました。

友人宅とは直線距離で1キロも離れていませんが、まったく聞こえないそうです。独断ですが、100メートル離れてもおそらく聞こえないと思います。

合唱の声が最大になるのは、夕方6時から7時ころです。山に近づくとかなりの音量で迫力があるのですが、蚊にさされるので、窓をあけはなって部屋の中で。

前回レポートの梅シロップに3年もののビワ酒を加えて、ちびちびしながら、ヒメハルゼミの合唱を聴き楽しい時間でした。

「つつがむし」 に注意を ― 2016年07月08日

先日、山でのヒメハルゼミの大合唱を知人たちと楽しんだおり、4年ほど前に私がツツガムシに噛まれた話になりました。

夏は山に遊びに行ったりする機会も増えるので、注意喚起のために、WEB雑記でリポートした記事を再掲します。(一部編集を加えてあります。)

年末の山形県羽黒山での行事に、超巨大化したツツガムシ(人が作った藁製)を燃やして悪霊をやっつける、というのがあります。昔から、ツツガムシは人にとって恐ろしいものだったんですね。

この虫は、山だけでなく、河原、畑、草地にもいるそうで、農家の女性が畑仕事中にタチションするのも、噛まれないようにするためと聞いたことがあります。

もっともこの情景を私は見たことはりませんが、友人のおばあちゃんは、実行していたそうです。

成田闘争のとき、農家のおばちゃんたちは、対峙した機動隊に向かい、「おまえらは、ここで、こういうことができるか!」と言って、全員でタチションをしたそうです。

この虫は、人にくっついてから、数時間の間は一番噛みつきがいがある場所を探し回るのだそうです。

昔は、裸にして、噛みついたツツガムシを見つけたら小刀でその部分をえぐり出したということです。あーっ、昔に生まれないでよかったー!

ですので、山などから帰ったらすぐに、着ているものをすべて脱ぎ捨てて即洗濯。風呂に入って全身をきれいに洗い流すのがいいです。私は、あのとき以来、頭は洗い流しやすいように坊主にしています。

また、半ズボン、半袖は厳禁です。長ズボン、長袖が必須です。

(WEB雑記 2012年 より)--------------------------

今月初め、近くの山でツツガムシに噛みつかれたようです。0.2ミリほどの小さなダニの一種で、噛みつくのはその幼虫とか。成虫になるまえに動物に吸い付き養分を摂取、そのさい病原体を移すようです。

今から思えば、噛まれてからは40度近い高熱が数日続き、体にじんましんのような斑点が現れはじめます。

これを見て、ただの風邪でない、と気づきすぐ医者にいきました。

即、病名をつげられ、点滴(生まれて初めて)。帰りに特効薬のミノマイシンを処方してもらい、7日間、1日2回の連続投与。併用した薬のせいか、大量の汗をかきますが、3週間ほどで、もとの体調に回復。

病原体をもつツツガムシは全体の0.1%から2%ほどと、比率はかなり低いようで、周りから、宝くじを買うべきでしたね、と言われました。

また、病原体をもつやつは、その子供(メスのみ)ももつようです。病原体をもつツツガムシの生息ゾーンのような場所があるということでしょうか。

当地域での活動期間は12月くらいまでらしいですが、私は当分山には入らないでしょう。草地や畑にもいるらしいですが。

いろいろサイトを眺めていたら、発症するのは、60代から70歳代はじめと書いてありました!10歳くらいは肉体年齢は若いと思っていたのに。かなりショック。

特効薬のなかった時代の死亡率はかなり高かったようで、この虫は恐怖の的であったようです。

気が引けましたが、わが肉体上に現れた斑点の写真と特効薬ミノマイシンの写真を載せました。

なお、卑猥と思われる部分にはモザイクをかけ、カットもしてありますので安心してご覧ください。

-------------------------------------

私の先生 ― 2016年07月28日

■羽仁五郎

「君の心が戦争を起こす」 はじめに -より

------------------

この本は、二度と戦争を起こさせないための本だ。

今、世界は、そして日本は、一歩ずつ戦争の方向に向かって進んでいると思われる。誰もがそれを望んでいないのに、誰もがそのことに手を貸している。そんな不思議な構造の時代になってしまっているのだ。こういう人間の心、歴史の動きというものは、いったいどこから来るのか。

この本では、戦争が起こる理由、人びとが戦争を望むようにしむけられるしくみ、テレビや小説、映画の流行とかの意味、みんなが人生をあきらめさせられてしまっていること、そして戦争を起こす犯人の正体と、戦争を防ぐ方法についてなど、ぼくが八十年余りの生涯をかけて研究してきたことの成果を、書きつくした。だからこれは、平和を愛する日本の人びとに贈る、ぼくの遺言の書なのだ。

一九八二年一二月一日

羽仁五郎

「君の心が戦争を起こす」 おわりに -より

------------------

反戦論はオオカミ少年だ、という議論がある。戦争が起こるぞ、起こるぞ、と騒いでいるが、なんだ、ちっとも始まらないじゃないか。そんなことばかり言ってると、今に反戦論自体、すっかり信用がなくなってしまうぞ、ということらしい。

しかしこの考えは、とんでもないまちがいだ。日本でもアメリカでも今までなんとか平和がたもたれてきたのは、みんなが、この反戦論、戦争はいやだ、絶対反対という意見を叫んできたからなのだ。それでもたりないくらいで、今やずるずると“右傾化”が始まっている。もっとたくさんの大きな声を、戦争に反対という声を、集めなければだめなのだ。この本がそれに一役かってくれることを、ぼくは心から願っている。「予言」になってしまうが、まだだいじょうぶだとか、もうだめだとか、誰かにまかせておけとか考えていたら、必ず戦争になってしまうことを、くりかえして強調しておきたい。

終わりに、この本を作るのに貴重な協力をしてくれた若き友、小野伸尚君に、感謝のことばをささげる。

羽仁五郎

しかしこの考えは、とんでもないまちがいだ。日本でもアメリカでも今までなんとか平和がたもたれてきたのは、みんなが、この反戦論、戦争はいやだ、絶対反対という意見を叫んできたからなのだ。それでもたりないくらいで、今やずるずると“右傾化”が始まっている。もっとたくさんの大きな声を、戦争に反対という声を、集めなければだめなのだ。この本がそれに一役かってくれることを、ぼくは心から願っている。「予言」になってしまうが、まだだいじょうぶだとか、もうだめだとか、誰かにまかせておけとか考えていたら、必ず戦争になってしまうことを、くりかえして強調しておきたい。

終わりに、この本を作るのに貴重な協力をしてくれた若き友、小野伸尚君に、感謝のことばをささげる。

羽仁五郎

------------------

●東京の国分寺に住んで二浪だった私は、北陸にある大学受験の帰りに、前年名古屋の大学に入学していた友人の下宿を訪れました。1969年2月のことだったと思う。ちょうど、カルメン・マキの「時には母のない子のように」がラジオから流れていた頃です。

友人の通う大学の体育館で、羽仁五郎氏の講演があると聞き、出かけました。そのときのうわさでは、ここに来る前の東京の大学の講演では、「おまえは、ただの扇動家だ!」というヤジに「すぐれた思想家は、すぐれた扇動家である!」と言い返し、そのまま学校封鎖になだれこんだということだった。

そのときは、遠くから羽仁五郎さんを見ただけでした。学校封鎖にもなりませんでした。しかし、その北陸の大学に通いながら、彼の著作は読み続けました。

彼の思想を理解したとは言えないけど、「野党第一党」に投票を、という言葉は重いものでした。権力は腐敗するから、入れ替えが必要ということです。

現在の野党第一党は、民進党ですが、どうしてもこの党が野党とは思えません。実体は、与党と変わりがない、というのが実感です。

羽仁さんが生きていらっしゃったら、それでも野党第一党に投票を、とおっしゃるのでしょうか。

最善の策として、次回選挙では「野党統一候補」ですべて一本化してほしいです。

「君の心が戦争を起こす」を書いたのが1982年12月、亡くなったのが半年後の1983年6月です。まさに、遺言の書になってしまいました。

33年前に買ったこの本は数度の引っ越しにも紛失することなく、ぼろぼろにはなってますが、この危うい時期に改めて読み直そうと思っています。

■小学校

「えーっ、あたしも5年生の時、甲州街道にアベベ見に行った!」の、一言で仕事仲間であった彼女の年令詐称がばれてしまった原因でもある、あの東京オリンピックの4年前。

私は港区立青山小学校の5年生でした。先生から聞いたのでしょう、安保反対の国会前デモで樺美智子さんが死んだとのことでした。かわいそうだと思ったのでしょう。

放課後、現場に行こうと、青山通りを赤坂方面に歩きました。国会議事堂など行ったことはないはずなので、行けばなんとかわかるだろう、ぐらいの気持ちだったのだと思います。

結局迷子になり、暗くなってからなんとか家まで戻ることができました。

このことは、後で学校内で問題となったと聞いてます。

私の組の先生は学芸大卒業のほやほやでしたので、体育の時間は楽しいものでした。サッカー、野球などいろいろなことをさせてもらいました。休みの日に、神宮にサッカーの試合見につれてってもらった思いでもあります。

しかし、隣の組の担任先生は、ちょっとこわそうな顔で、体育の時間は、年間通して、「行進」だけでした。こども心に、かわいそうに、とおもったものです。雨の日の体育でも、校舎内の「行進」です。

当時の組替えは4年生になる時だけでしたから、隣の組は、もしかしたら3年間、体育の授業は「行進」だけだったかもしれません。

当時は、一人ひとりの先生の権限が強かった気がします。

(校内の階段の踊り場の上のほうのガラス窓に、弾丸が貫通したような丸い穴があいてました。あの穴はなんだったのでしょう?)

■中学校

小学6年の途中で港区から国分寺町(今は国分寺市)の麦畑とシバ畑と雑木林しかないとこに引っ越しました。家の西方に「けやきだい団地」が建つ前は、富士山がくっきり見え、立川飛行場に離発着する飛行機が白く光りながら富士山のお腹を横切る姿は今でもまぶたに残ります。

引っ越して住んだとこの近くに外人ハウスと呼んでたエリアがありました。横田、立川基地勤務のアメリカ軍人家族が10家族くらい?住んでました。なかでも、私と同じ位の年の男(名前が思い出せない!)の子と、その妹二人とはときどき一緒に遊びました。お姉さんはベティ、下が私の弟と同い年。コロッとしていてかわいい子でしたが、弟は彼女と相撲して投げ飛ばして、よく泣かしていました。

中学は、国分寺三中です。ただ、入学時には校舎が未完成で、しばらくは、ちょっと離れたとこにある一中に間借り、自転車通学でした。

担任の坂根先生は美術の先生で、美術の授業なのに武田信玄、プロレスの話を興味深く話してくれました。クラス全員で日記をつけることになり、日記帳の表題に「きょうの出来事をこう思う」と書いたら、ほめられました。ほめられたのは、この1回だけでした。

この新しい三中の校歌を作る際、坂根先生は決まりかけていた校歌に猛反対をしたそうです。後で聞いた話なので伝聞です。反対の相手は、校長一派で、わけは、歌詞が文語体であったからです。学校を二分するほどの騒ぎになったようです。

どんなことに対しても「いいことは、いい」「だめなことはだめ」と言うのは、簡単そうで、たいへんむずかしいことでもあります。大人になると、欲、しがらみ、世間体などで、思っていることを表に出さない、出せないことがあります。

わたしは、坂根先生のように、いいことはいい、だめなことはだめ、と常に表現できる生きかたをしたいと思っています。それには、つねに自分を律していかねばならないので、むずかしいことではあるのですが。

ある日の授業が教頭先生によるものでした。はっきり覚えてますが、黒板に渡り鳥のV字飛行の絵を描きました。「このように、後ろについて飛んでる鳥は、先頭の鳥に従って飛ぶものだ。」当時は、この教頭先生がなにを言いたいのか、はっきりとは理解ができませんでしたが。たぶん、言いたかったのは、人間の世界においても、トップの人間の言うことに従うのは当たり前のことだ。ということだったのでしょう。

きっと、管理者である自分の言うことをきかない、教職員が多かったんでしょうね。

子供にこの種の洗脳教育をするのなら、中学では遅すぎるでしょう。小学生の時に、徹底的に洗脳しなければならないでしょう。V字飛行の教頭の話を聞いたときには、なんか、うさんくさい気配は感じましたから。

■高校

隣の町にある立川高校に、バスと電車(中央線)で通学です。すでに「けやきだい団地」ができていたので、家の近くに国立駅行きのバス停ができていました。

担任は、英語の先生でもある秦先生です。入学は、1964年でしたから、ベトナム戦争が激しいときでした。英語の授業時間は、ベトナム戦争の話が多かった記憶があります。たしか、近いうちに、アメリカが撤退して戦争は終わるだろう、とおっしゃったはずです。しかし、ベトナム戦争が終わったのは、その10年後、1975年でした。

あのころのニュースでは、横須賀に寄港したアメリカ軍の原子力船が排出する放射能の濃度を測っているとこが映っていました。今も測っているのでしょうか。

● 今思うと、「私の先生」は、それぞれ勝手なことをしているけど、反権力を貫いた人でした。私の小さい頃住んでいた近くに、たしか、吉田先生と言われていた小説家(?)の年輩の方がいて、どうみても金持ちではないのですが、町内の人からは尊敬されていました。

それが、いつのころからか、金をたくさん稼ぐ人が尊敬される世の中に変わってしまいました。

10年ほど前だったか、小説家、安倍譲二はNHKテレビで「小説家は常に反権力でなければいけない。」とおっしゃってましたが、いまや、そのNHKは見るも無惨な政府公報担当テレビ部になりさがりました。民放も風前の灯火です。

現在の世の中の情勢を知る手段として、インターネット接続を同年代の友人、知り合いに勧め、そのお手伝いをしています。少なくとも、テレビ、新聞(東京新聞を除く)よりましです。

しかし、このネットからの情報入手も、いつまでできるのか。政府が、回線所有者、接続業者を締め上げれば保証のかぎりではありません。